Storia

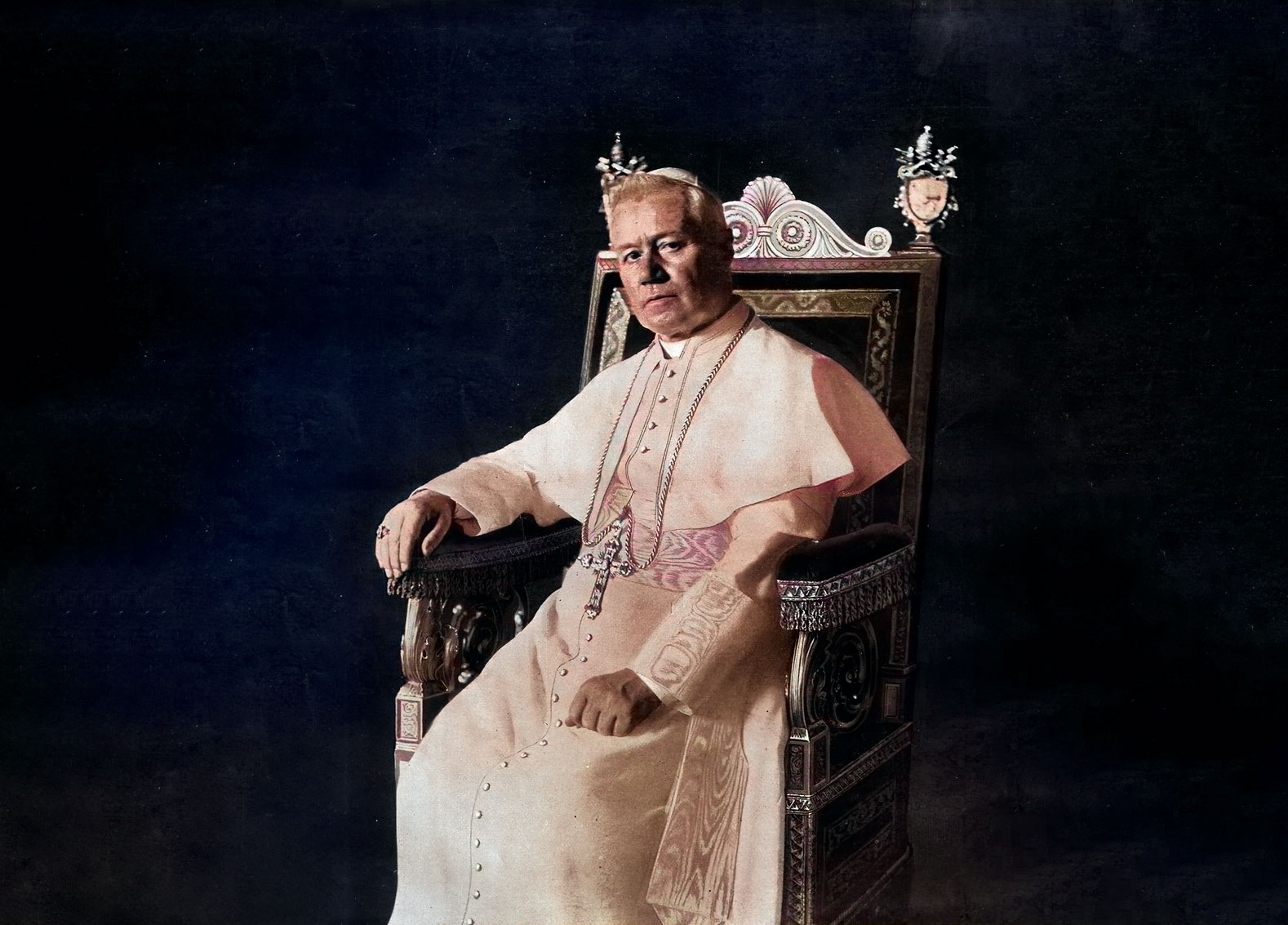

Quando il fondatore del sionismo incontrò San Pio X

L’intellettuale ebreo austro-ungherese Teodoro Herzl (1860-1904) è considerato come il padre del sionismo. La creazione del moderno Stato di Israele discende direttamente dalle sue idee.

La collina di Gerusalemme dove è stato portato il suo corpo è ora chiamata Monte Herzl. La città israeliana di Herzliya, fondata nel 1924 da sette famiglie di coloni ebraici, prese il nome dal padre del sionismo. Gli amanti del cinema lo conoscono perché è citato, in maniera grottesca, nel capolavoro del 1999 Il Grande Lebowski. (– «Se lo vuoi con forza non è un sogno» – «… che cosa hai detto?» – «Theodor Herzl. Lo Stato di Israele. Se lo vuoi con forza non è un sogno»)

Herzl girò l’Europa in cerca di sostegno per il suo progetto di ritorno degli ebrei in Palestina, e finì a Venezia dove incontrò il ritrattista papale austriaco, Berthold Dominik Lippay (1864-1919), che acconsentì a procurargli un’udienza con il papa di quel tempo: papa Pio X. L’udienza fu concessa. Di questa storia e del suo significato abbiamo già accennato in un articolo precedente.

Quello che segue è il resoconto dell’incontro che Herzl notò nei suoi Diari, riportata dal sito della parrocchia di Riese, paese natale di papa Sarto.

Nel luglio dello stesso anno, appena sei mesi dopo l’incontro con il Santo, Herzl morì.

110 anni dopo, durante il suo viaggio in Terra Santa, papa Bergoglio, accompagnato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu si è recato a rendere omaggio alla tomba di Herzl.

Lasciamo al lettore ogni valutazione storica, metastorica, spirituale.

Ieri ero con il Papa. Il percorso mi era già noto visto che avevo incontrato Lippay più volte. Ho passato i lacchè svizzeri, che sembravano chierici, e religiosi che sembravano lacchè, i funzionari papali e i ciambellani.

Sono arrivato 10 minuti prima del tempo e non ho nemmeno avuto bisogno di aspettare. Sono stato condotto dal Papa attraverso numerose piccole sale di ricevimento.

Mi ha ricevuto in piedi e mi ha teso la mano, che io non ho baciato. Lippay mi aveva detto che dovevo farlo, ma non l’ho fatto. Credo di essere incorso nel suo dispiacere per questo, poiché tutti coloro che lo incontrano si inginocchiano e quanto meno gli baciano la mano.

Questo baciamano mi aveva causato un sacco di preoccupazione. Sono stato molto contento quando l’ho finalmente superato.

Si è seduto su una poltrona, un trono per le occasioni minori. Poi mi ha invitato a sedermi accanto a lui e mi ha sorriso come in attesa amichevole.

Ho iniziato: «Ringrazio Vostra Santità per il favore di m’aver accordato quest’udienza» [In italiano nel testo originale].

«È un piacere», ha detto con disapprovazione gentile.

Mi sono scusato per il mio italiano miserabile, ma ha detto: «No, parla molto bene, signor Commendatore». Poiché avevo indossato per la prima volta, su consiglio di Lippay, il mio nastro Mejidiyye [ndt: onorificenza militare e cavalleresca dell’Impero Ottomano], di conseguenza, il Papa si rivolgeva a me sempre come Commendatore.

Lui è un buon parroco di paese, grezzo, per il quale il cristianesimo è rimasto una cosa viva anche in Vaticano.

Gli ho presentato brevemente la mia richiesta. Egli, tuttavia, forse infastidito dal mio rifiuto di baciargli la mano, ha risposto in tono severo e risoluto:

«Noi non possiamo favorire questo movimento. Non potremo impedire agli ebrei di andare a Gerusalemme, ma non possiamo mai favorirlo. La terra di Gerusalemme se non era sempre santa, è stata santificata per la vita di Jesu Cristo (lui non pronuncia Gesù, ma Yesu, al modo veneziano). Io come capo della chiesa non posso dirle altra cosa. Gli Ebrei non hanno riconosciuto nostro Signore, perciò non possiamo riconoscere il popolo ebreo».

Quindi il conflitto tra Roma, rappresentata da lui, e Gerusalemme, rappresentata da me, è stato aperto ancora una volta.

All’inizio, per essere sicuro, ho cercato di essere conciliante. Ho recitato il mio piccolo pezzo sull’extra-territorialità, res sacrae extra commercium [i luoghi santi tolti al commercio]. Ma non ha fatto una grande impressione. Gerusalemme, ha detto, non deve finire nelle mani degli ebrei.

«E il suo stato attuale, Santo Padre?»

«Lo so, non è piacevole vedere i turchi in possesso dei nostri luoghi santi. Dobbiamo semplicemente fare i conti con questo. Ma sostenere gli ebrei nell’acquisizione dei Luoghi Santi, quello non possiamo farlo».

Ho detto che il nostro punto di partenza era stato solo la sofferenza degli ebrei e che volevamo evitare i problemi religiosi.

«Sì, ma noi, e io come il capo della Chiesa, non possiamo fare questo. Ci sono due possibilità. O gli ebrei si aggrappano alla loro fede e continuano ad attendere il Messia che, per noi, è già apparso. In questo caso essi non faranno che negare la divinità di Gesù e noi non li possiamo aiutare. Oppure vanno lì senza alcuna religione, e allora potremo essere ancora meno favorevoli a loro».

«La religione ebraica è il fondamento della nostra; ma è stata sostituita dagli insegnamenti di Cristo, e non possiamo concederle alcuna ulteriore validità. Gli ebrei, che avrebbero dovuto essere i primi a riconoscere Gesù Cristo, non l’hanno fatto fino ad ora».

Avevo sulla punta della lingua: «Questo è ciò che accade in ogni famiglia. Nessuno crede nei propri parenti». Ma ho detto invece: «Terrore e persecuzione potrebbero non essere stati i mezzi giusti per aprire gli occhi agli ebrei».

Ma ha replicato, e questa volta è stato magnifico nella sua semplicità:

«Il nostro Signore è venuto senza potere. Era povero. È venuto in pace. Non ha perseguitato nessuno. È stato perseguitato».

«È stato abbandonato anche dai suoi apostoli. Solo più tardi è cresciuto in statura. Ci sono voluti tre secoli alla Chiesa per evolvere. Gli ebrei hanno avuto quindi il tempo di riconoscere la sua divinità, senza alcuna pressione. Ma non l’hanno fatto fino ad oggi».

«Ma, Santo Padre, gli ebrei sono in difficoltà terribili. Non so se Vostra Santità è informato della piena portata di questa triste situazione. Abbiamo bisogno di una terra per queste persone perseguitate».

«Deve per forza essere Gerusalemme?»

«Non stiamo chiedendo Gerusalemme, ma la Palestina, solo la terra laica».

«Non possiamo essere a favore di ciò».

«La Vostra Santità conosce la situazione degli ebrei?»

«Sì, fin dai miei giorni a Mantova. Lì vivono degli ebrei e sono sempre stato in buoni rapporti con gli ebrei. Solo l’altra sera due ebrei sono venuti qui a trovarmi. Dopo tutto, ci sono altri legami diversi da quelli della religione: cortesia e filantropia. Questi non li neghiamo agli ebrei. In effetti, preghiamo anche per loro: che le loro menti siano illuminate. Oggi stesso la Chiesa celebra la festa di un non credente che, sulla via di Damasco, si convertì miracolosamente alla fede vera. E così, se andate in Palestina e sistemate lì la vostra gente, dovremo avere chiese e sacerdoti pronti a battezzare tutti voi».

Il Conte Lippay si era fatto annunciare egli stesso. Il Papa gli ha permesso di entrare. Il conte si è inginocchiato, gli ha baciato la mano, poi si è unito alla conversazione raccontando del nostro incontro «miracoloso» alla birreria Bauer di Venezia. Il miracolo era che aveva inizialmente previsto di passare la notte a Padova. Visto che è successo, avevo espresso il desiderio di poter baciare il piede del Santo Padre.

A questo punto il Papa si è scurito in volto, perché non gli avevo nemmeno baciato la mano. Lippay ha continuato a dire che avevo espresso apprezzamento sulle nobili qualità di Gesù Cristo. Il Papa ascoltava, a volte prendeva un pizzico di tabacco, e starnutiva in un grande fazzoletto di cotone rosso. In realtà, questi tocchi contadini sono ciò che mi piace di più di lui e ciò che motiva il mio rispetto.

In questo modo Lippay voleva spiegare perché mi aveva presentato, forse per scusarsi. Ma il Papa ha detto: «Al contrario, sono contento che mi hai portato il signor Commendatore».

Per quanto riguarda la vera e propria questione, ha ripetuto quello che mi aveva detto: Non possumus [Non possiamo]!

Fino al momento del congedo Lippay ha passato del tempo in ginocchio davanti a lui e non sembrava averne abbastanza di baciargli la mano. Quindi mi sono reso conto che il Papa gradiva questo genere di cose. Ma anche nel congedo, tutto quello che ho fatto è dargli una calda stretta di mano e un inchino.

Durata dell’udienza: circa 25 minuti.

Nelle stanze di Raffaello, dove ho trascorso l’ora successiva, ho visto la foto di un imperatore in ginocchio per permettere al Papa seduto di mettergli la corona in testa.

Questo è il modo in cui Roma lo vuole.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Spirito

Turchia, scoperte pagnotte di 1.300 anni con l’immagine di Cristo Seminatore

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Droga

La mafia ebraica, quella siciliana e il traffico di droga USA nel periodo interbellico

Secondo Alfred W. McCoy nel suo The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, dagli anni venti del Ottocento negli Stati Uniti la malavita ebraica aveva controllato lo smercio dell’eroina per le strade americane. Si era creata questa situazione soprattutto perché la mafia siciliana aveva seguito una linea tradizionale ed idealistica in cui vietava al suo interno gli affari riguardanti prostituzione e narcotraffico.

In questo modo, questo tipo di affari venne prese completamente in mano da potenti gangster ebrei come Irving «Waxey Gordon» Wexler, Arnold Rothstein o Louis «Lepke» Buchalter.

Nel 1917 il New York Kehillah, un’agenzia della comunità ebraica, aveva pubblicato una serie di studi sul problema della droga a New York City. I risultati raccontavano come su 283 spacciatori di droga catalogati si potevano contare tra loro, 83 ebrei, 23 italiani, 8 irlandesi, 5 afroamericani e 3 greci. Riguardo lo specifico caso dello smercio della cocaina riscontrarono come l’85% fossero costituito da ebrei e il restante 15% da italiani.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Allo stesso modo quando il proibizionismo cominciò nel 1920, altri criminali ebrei cominciarono i loro affari, Benjamin «Bugsy» Siegel, Arthur Schulz e Meyer Lansky e in breve tempo avevano preso il controllo del contrabbando di liquori. Negli anni Venti, delle diciassette maggiori organizzazioni, sette erano ebree, cinque italiane, tre irlandesi. Prima dell’inizio della guerra i nomi più noti vennero piano piano fatti fuori o arrestati, l’unico che rimase e che continuò la sua ascesa fu Lansky grazie ad un’alleanza con gli italiani.

Dagli anni Trenta però una nuova generazione di malavitosi italiani cominciarono a prendere il potere all’interno della mafia. In seguito anche a una guerra senza precedenti che lasciò sul campo più di sessanta gangsters uccisi si cominciò a modificare il codice d’onore della tradizione. Il carismatico capofila di questa nuova ondata di giovani mafiosi era Salvatore C. Lucania, meglio conosciuto come Lucky Luciano.

Dopo una serie di «riunioni» dove eliminò la vecchia guardia, delineò la sua idea di riorganizzazione del cartello in un sistema più moderno e di respiro mondiale. Vincendo il supporto delle ventiquattro famiglie mafiose americane, Luciano fu in grado di far diventare la mafia la più importante organizzazione criminale americana, mettendo in atto tecniche organizzative pionieristiche per l’epoca.

L’alleanza con la malavita ebraica, in particolar modo con la persona di Meyer Lansky, durò oltre quarant’anni contribuendo a farla diventare la caratteristica principale della criminalità organizzata americana.

L’eroina era un sostituto interessante per l’alcool. Nonostante i numeri dei tossicodipendenti non fossero comparabili, l’eroina aveva dei notevoli vantaggi. La sua recente entrata nella famiglia delle sostanze proibite la rendeva attraente per via di un mercato enorme ancora da esplorare. Era più leggera e si trasportava con meno spesa. Le sue fonti produttive limitate la rendevano facile da monopolizzare.

L’eroina oltretutto si rendeva perfettamente complementare all’altro nuovo segmento di mercato esplorato da Luciano: l’organizzazione della prostituzione su una scala mai vista prima. L’unione tra tossicodipendenza e prostituzione organizzata divenne il marchio di fabbrica della mafia di Luciano negli anni trenta. Nel 1935 controllava duecento bordelli solamente a New York e circa mille duecento prostitute, unendo questo alle scommesse e dal controllo dei sindacati la mafia aveva nuovamente raggiunto la sua sicurezza finanziaria.

Attraverso minacce e taglio dei prezzi la svolta data da Luciano si fece sentire presto nelle strade di New York. Con il crollo della purezza dell’eroina, fumarla non produceva più gli effetti desiderati, costringendo i consumatori a doversela iniettare sotto pelle. Secondo uno spacciatore di Times Square: «gli italiani stavano vendendo merda piena di chimica e acidi… sono talmente tanto affamati di soldi che l’hanno tagliata almeno una mezza dozzina di volte».

Verso la fine degli anni Trenta, in ogni caso, l’organizzazione di Luciano cominciò a perdere colpi. Lo schema quasi industriale con cui aveva costruito il suo monopolio sulla prostituzione soprattutto, si rivoltò contro di lui. Le prostitute si organizzarono per denunciarlo. Thomas Edmund Dewey quindi, procuratore distrettuale di New York, dopo aver già condannato Waxey Gordon, riuscì a infliggere una pena dai trenta ai cinquant’anni a Luciano e ai suoi nove coimputati italiani ed ebrei, per prostituzione forzata.

Durante gli anni Trenta la quasi totalità dell’eroina arrivava da raffinerie posizionate a Shanghai e a Tientsin, con qualche eccezione della Marsiglia dei corsi e della tratta del Medio Oriente in mano ai fratelli Eliopoulos. Con la fine della guerra le raffinerie cinesi avevano appena ricominciato a produrre ma con l’arrivo a Shanghai di Mao Tse-Tung e del suo esercito, tutti i trafficanti dovettero sparire. I fratelli Eliopoulos si erano ritirati con l’arrivo del conflitto e i marsigliesi soffrirono dell’alleanza con la Gestapo che li aveva infine portati alla rovina o all’esilio. La mafia in Sicilia allo stesso modo era ridotta ai minimi termini avendo sofferto vent’anni di oppressione da parte della polizia fascista di Mussolini.

Con l’arrivo della guerra, l’attenzione maniacale derivata dalla potenziale presenza di spie aveva reso gli accessi al territorio statunitense praticamente invalicabili. La maggioranza dei tossicodipendenti erano stati forzati a trovare una soluzione alla mancanza di materia prima e di conseguenza il consumo di eroina negli Stati Uniti si era ridotto al minimo storico. Assieme a questo, gli operatori logistici illegali del traffico di stupefacenti avevano sofferto della mancanza di introiti e avevano raggiunto un livello di debolezza mai visto.

Aiuta Renovatio 21

Con la tossicodipendenza ai minimi storici nella società americana e la malavita mondiale ridotta in ginocchio da anni di distruzione e oppressione militare, la possibilità di far scomparire per sempre il narcotraffico era alla portata di mano della polizia americana. Al contrario, invece, la volontà della CIA fu quella di utilizzare questi canali irregolari per produrre dei proxy coperti in grado di operare nel momento del bisogno al lontano da sguardi indiscreti e senza necessità di ottenere l’approvazione del congresso o, peggio ancora, del popolo americano. Operazioni clandestine pagate dal narcodollaro a favore della lotta al comunismo.

La stessa situazione si può ritrovare a pochi decenni di distanza incontrando però attori diversi che seguono uno schema simile. La filiera produttiva latino americana venne preferita a quella asiatica ma allo stesso modo gruppi di proxy favoriti da ufficiali della CIA spinsero l’afflusso di cocaina prima e del suo surrogato povero, il crack, in seguito negli Stati Uniti. La quantità enorme di coca raffinata che arrivò in quegli anni negli Stati Uniti portò a stravolgere la cultura dell’epoca, non solo americana.

Ne parlò in anticipo sui tempi Gary Webb con i suoi articoli online nel 1996 sul sito del San José Mercury News che divennero poi Dark Alliance: The CIA, the Contras and the Crack Cocaine Explosion. Venne screditato apertamente dal gotha del giornalismo e dell’intellighenzia americana che produssero contro di lui svariati rapporti negando l’esistenza di prove e assieme anche qualsiasi possibilità di replica.

La vita di Webb, in seguito anche a una profonda depressione conseguenza delle difficoltà che dovette affrontare, terminò con quello che è stato ritenuto un suicidio frutto di ben due colpi di pistola alla testa.

Marco Dolcetta Capuzzo

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine: foto segnaletica di Bugsy Siegel, dipartimento di Polizia di Nuova York, 12 aprile 1928.

Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia

Droga

Alla fonte dell’antico traffico mondiale dell’eroina

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

-

Misteri2 settimane fa

Misteri2 settimane faLa verità sull’incontro tra Amanda Knox e il suo procuratore. Renovatio 21 intervista il giudice Mignini

-

Pensiero6 giorni fa

Pensiero6 giorni faCi risiamo: il papa loda Don Milani. Torna l’ombra della pedofilia sulla Chiesa e sul futuro del mondo

-

Spirito2 settimane fa

Spirito2 settimane faMons. Viganò: «non c’è paradiso per i codardi!»

-

Sanità1 settimana fa

Sanità1 settimana faUn nuovo sindacato per le prossime pandemie. Intervista al segretario di Di.Co.Si

-

Necrocultura4 giorni fa

Necrocultura4 giorni fa«L’ideologia ambientalista e neomalthusiana» di Vaticano e anglicani: Mons. Viganò sulla nomina del re britannico da parte di Leone

-

Salute1 settimana fa

Salute1 settimana faI malori della 42ª settimana 2025

-

Autismo2 settimane fa

Autismo2 settimane faTutti addosso a Kennedy che collega la circoncisione all’autismo. Quando finirà la barbarie della mutilazione genitale infantile?

-

Oligarcato5 giorni fa

Oligarcato5 giorni faPapa Leone conferisce a Carlo III, capo della Chiesa d’Inghilterra, la cattedra permanente nella basilica papale