Arte

Karate e assenza del padre. Renovatio 21 recensisce Cobra Kai

L’inevitabilità di Karate Kid: chiunque sia nato negli anni Settanta o nei primi Ottanta non può non essere passato attraverso il viaggio di Daniel LaRusso.

Vi sono tormentoni che sono rimasti attaccati in qualsiasi lingua il film fosse servito («dai la cera / togli la cera»), ci sono personaggi le cui fisionomie (il crudele biondo figlio di papà, il cattivo maestro militarista, la bella ragazzina di cuore, la madre single scombiccherata) sono rimaste per sempre con noi.

Per quanto in molti non lo possano riconoscere (ma il Box Office sì), il film aveva in sé qualcosa di irresistibile, un ingrediente magico, un elemento che sincronizzava questo high school movie basato (molto vagamente) sulle arti marziali con il sentire collettivo.

Per anni, ammettiamo, non abbiamo capito cosa fosse.

Ora, la serie Cobra Kai ha dato una risposta. Lucida e più dolorosa del previsto, in un universo che diverte e spaventa, e forse spezza un po’ il cuore.

Karate Kid: bullismo e morale

Cobrai Kai è nato nel 2018 come produzione di YouTube Red (oggi YouTube Premium) e poi migrato su Netflix, dove si attende per fine 2021 la quarta stagione. È il seguito di Karate Kid (1984), in particolare il primo film, quello che termina con il celeberrimo calcio a gru di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) su Johnny Lawrence (William Zabka). Tuttavia, nel corso della serie emergono rimandi concreti alle storie anche dei meno fortunati seguiti, storie che sono trattate talmente bene che vengono addirittura risolte, spostate su un livello narrativo e soprattutto morale più alto.

Cobra Kai, dichiarando qual era il vero tema di Karate Kid, innalza tutto il suo universo, lo rende un’opera di riflessione altissima, di fatto raramente tentata in ambito audiovisivo, soprattutto americano – perché tutto si incentra sul tema dell’assenza del padre e i suoi effetti devastanti sulla società. Perché racconta e analizza senza pudori il bisogno della gioventù di ricevere un’iniziazione che è ora perduta a causa della mancanza di chi l’iniziazione, nei millenni, l’ha officiata: la figura paterna.

Cobra Kai, dichiarando qual era il vero tema di Karate Kid, innalza tutto il suo universo, lo rende un’opera di riflessione altissima, di fatto raramente tentata in ambito audiovisivo, soprattutto americano – perché tutto si incentra sul tema dell’assenza del padre e i suoi effetti devastanti sulla società

Vi era stato un video di YouTube molto popolare che anni addietro tentava, e con un certo successo, di rovesciare la storia di Karate Kid. Era Daniel, e non Johnny, il vero bullo.

Daniel ruba al legittimo campione la ragazza. Daniel lo provoca sulla spiaggia e accende uno scontro in cui Johnny non fa che difendersi. Daniel umilia Johnny ad Halloween rovinandogli con l’acqua il costume. Poi quando passa il segno, Daniel si fa difendere dal «child batterer» («picchiatore di bambini») signor Miyagi, il quale è accusato anche di praticare la stregoneria visto che riesce a rimettere in piedi il ragazzo anche dopo un grave infortunio alla gamba. E alla fine, se ricordate, a dare il premio a Daniel è proprio Johnny, il difensore del titolo, che ammette la sconfitta e gli consegna il coppa.

Se ci pensate, ha tutto senso. Devono averlo pensato anche Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, i creatori della serie, che hanno anche loro ribaltato l’assunto hollywoodiano: lo stronzo in realtà era proprio LaRusso, e Johnny era in fondo un bravo ragazzo, anche se imperfetto, come tutti gli eroi.

Cobra Kai e il sacrificio del padre assente

Da qui parte la storia di Cobra Kai, che è la storia, in particolare, di Johnny Lawrence. Sono passati 34 anni da quella finale del torneo di karate, e la sua esistenza è quella di un loser totale. Vive con lavoretti manuali. La ricchezza che sfoggiava nel primo film, apprendiamo, non era la sua, ma del patrigno (perché anche lui, scopriamo ora, era senza un vero padre), che odiava quanto amava sua madre. Non ha interessi particolari, non ha hobby, non ha vere opinioni, né relazioni forti. Si mette sempre nei guai, perché non conosce materialmente le regole del politicamente corretto (cosa davvero pazzesca per un eroe di una fiction moderna). Non è aggiornato su nulla, non ha uno smartphone e nemmeno conosce internet. Ha passato tutti gli anni Novanta, dice, andando a troppi party. Ha incontrato le donne sbagliate, ma in realtà, nel suo stupore di sconfitto alcolico, non ne soffre nemmeno troppo. Dorme in un tugurio nello stesso quartieraccio da cui proveniva Daniel, la sera si sfonda di birra, raccolta da un frigo vuoto, guardando programmi-spazzatura in TV, dove però abbondano gli spot di Daniel LaRusso.

Il quale invece ha fatto i soldoni, è diventato un grande concessionario di auto, un uomo importante, rispettato nella comunità degli abbienti losangelini. Daniel ha messo su famiglia: una figlia irrequieta che è, in un suo modo insopportabile, promiscua e combinaguai. Un figlio dipendente dai videogame che per la storia è al momento irrilevante (anche se prima o poi partirà una riflessione sulla paternità anche lì…).

Johnny è quello che in America chiamano un deadbeat dad, un padre fannullone, uno di quelli che a seguito della separazione comincia lentamente a sparire dalla vita dei figli, solo per comparire raramente e per cose futili

Anche Johnny ha un figlio: ma anche questo è un elemento, forse il maggiore, del suo fallimento. Johnny è quello che in America chiamano un deadbeat dad, un padre fannullone, uno di quelli che a seguito della separazione comincia lentamente a sparire dalla vita dei figli, solo per comparire raramente e per cose futili.

In definitiva: Johnny Lawrence stesso è diventato un padre assente. La storia di Cobra Kai è quella del suo riscatto: perché – è il messaggio illuminante che si può e si deve portare nell’orrore della società della disgregazione familiare – dietro ad ogni uomo fallito c’è un uomo, dietro ad ogni padre assente può esserci un padre. La trasformazione, come nel karate, avviene solo attraverso il dolore e il sacrificio – e l’esercizio.

La sindrome dell’abbandono americano

Il tema non è da poco. La quantità impressionante di divorzi in America , secondo alcuni, produce persone insicure ed irrisolte: sono in molti a raccontare dei figli degli innumeri divorzi americani come possibili prede della cosiddetta sindrome dell’abbandono, un complesso psicologico di angoscia che i propri legami affettivi svaniscano.

La sindrome dell’abbandono, per alcuni, è uno dei tratti psicologici specifici non solo dell’America come società, ma perfino della politica USA.

La sindrome dell’abbandono, per alcuni, è uno dei tratti psicologici specifici non solo dell’America come società, ma perfino della politica USA

Reazioni violente, per le quali ci si basa su indizi superficiali e di cui non si calcolano le conseguenze a lungo termine, possono essere lette come la matrice delle tantissime disastrose operazioni militari internazionali condotte da Washington.

Nel mondo dove la realtà ultima è l’abbandono, ogni manchevolezza di una controparte è letta come un messaggio di terminazione del rapporto. Con conseguente senso di angoscia da far cessare il prima possibile. Tutti potete riconoscere le storie di quei tanti dittatori passati dall’essere cocchi USA a divenire nemici globali eliminati senza pietà – e talvolta senza ragione.

Gli homeless: l’altra faccia del sogno americano

L’abbandono ha negli USA una sua visibilissima tipologia di cittadino specifica: quella degli homeless. I barboni costituiscono, in città come Los Angeles, una percentuale considerevole della popolazione umana. Come noto, uno dei motivi del grande esodo dalla California da parte di certa classe media (di tutti i partiti e morfologie) è la soverchiante presenza di homeless che oramai lambiscono le aree residenziali e rendono impraticabili centri cittadini un tempo sereni, e che ora versano, appunto, in stato di abbandono.

Gli homeless sono decisamente l’altra faccia del sogno americano: non più ascrivibili alla triade lavoro-benessere-famiglia, ma disoccupazione-miseria-solitudine.

Gli homeless sono decisamente l’altra faccia del sogno americano: non più ascrivibili alla triade lavoro-benessere-famiglia, ma disoccupazione-miseria-solitudine.

Essi sono il volto stesso dell’abbandono, in quanto sono stati piantati dalla rete sociale fatta dalla famiglia, dalla professione e dallo Stato, dal senso stesso del mondo come comunità umana. Essi agiscono da promemoria del collasso sociale, e al contempo, per gli americani, sono grandi segnali visibili di cosa può accaderti se non fai attenzione: basta poco, dicono in USA, per passare dalla classe media al mondo dei senzatetto. Una malattia che magari produce un conto di un ospedale andato fuori controllo, una causa, un divorzio, oppure la dipendenza dagli antidolorifici oppioidi (indotta dalle case farmaceutiche ora per questo condannate)…

È significativo che nel primo episodio della prima stagione dei ragazzini bulli chiamino homie (diminutivo dispregiativo di homeless) il povero Johnny, seduto su un marciapiede con la sua camicia a quadrettoni e un pezzo di pizza al trancio come cena.

Robert Bly e il crollo dell’iniziazione maschile

Scavando più sotto ancora del tema dell’abbandono, troviamo vivissimo quello del maschio, cresciuto a metà a causa dell’assenza del padre e quindi incastrato in un meccanismo di perpetuazione di esistenze incomplete. Si tratta di una riflessione profondissima, ancora più tabuizzata della precedente su divorzio e abbandono, che però è giusto demandare, quantomeno, all’arte.

Infatti, colui che ha trattato con più energia e lucidità l’argomento non è un sociologo, un filosofo, uno psichiatra, ma un poeta: Robert Bly. Oltre alla sua attività di scrittore di versi, il pacifista Bly, influenzato da Carl Gustav Jung (di cui supera pragmaticamente le teorie), ha scritto saggi di spessore e creato un movimento chiamato Mythopoetic Men’s Movement. Il pensiero di Bly riguarda la crisi del maschio contemporaneo, causato, secondo il poeta, dal fatto che gli adolescenti oggi sono «non guidati» verso l’età adulta – da qui il titolo di un suo libro, La società degli eterni adolescenti – a causa dell’assenza delle funzioni paterne.

La scomparsa della figura paterna crea la parallela scomparsa del rito di passaggio: il ragazzo non sa esattamente quando diventa adulto, né probabilmente lo vuole diventare

La scomparsa della figura paterna crea la parallela scomparsa del rito di passaggio: il ragazzo non sa esattamente quando diventa adulto, né probabilmente lo vuole diventare. Interrotta l’iniziazione paterna, gli individui – come Johnny Lawrence – restano invischiati in un limbo che porta necessariamente al caos. La droga, la depressione, la delinquenza, il suicidio, le turbe maschili, tutti deriverebbero dallo spegnimento della tradizione di padre in figlio e dall’instaurarsi di una società orizzontale che Bly chiama «società fraterna».

I mezzo-adulti, dice Bly, avranno quindi difficoltà nel lavoro e nella vita famigliare – perché non sono formati alla responsabilità, intrappolati come sono tra l’infanzia e l’età matura. Ciò li porta a poter divenire, salvo sacrificio e trasformazione, dei padri assenti, dei padri di figli che non cresceranno mai del tutto.

Fight Club è un Karate Kid che non ce l’ha fatta

La più grande illustrazione del pensiero di Bly è stata, non si sa quanto volontariamente, la storia di Fight Club, un romanzo e una pellicola epocali.

L’autore della storia, Chuck Palahniuk, in un’intervista dichiarò che avrebbe scoperto solo poi il pensiero di Bly, e quanto profondamente esso rispecchiava il suo racconto, in parte autobiografico. Ricorderete la scena: il narratore (nella pellicola, Edward Norton) fa un bilancio esistenziale con Tyler Durden (Brad Pitt) mentre, pieni di lividi, riposano in bagno.

«Io non conosco mio padre. Insomma, lo conosco, ma se n’è andato via quando avevo sei anni. Ha sposato un’altra donna, ha avuto altri figli. Lo fa ogni sei anni: va in una nuova città e mette su una nuova famiglia» dice il protagonista.

Interrotta l’iniziazione paterna, gli individui – come Johnny Lawrence – restano invischiati in un limbo che porta necessariamente al caos

«Il cazzone ha aumentato le filiali! Il mio non ha fatto l’università, perciò era essenziale che ci andassi io» risponde Tyler Durden. «Così mi laureo, gli faccio un’interurbana e gli dico: papà, e adesso? E lui: trovati un lavoro!»

«Stessa cosa!»

«A venticinque anni faccio la mia telefonata annuale e gli dico: papà, e adesso? E lui: non lo so, vedi di sposarti!» continua Pitt.

Norton risponde: «Non puoi sposarti. Sei un bambino di 30 anni».

«Siamo una generazione cresciuta dalle donne. Mi chiedo se un’altra donna sia davvero la risposta».

Fight Club era l’urlo, sardonico quanto sadico, lucido quanto distruttivo, della crisi del maschio americano in quanto orfano di padre.

La droga, la depressione, la delinquenza, il suicidio, le turbe maschili, tutti deriverebbero dallo spegnimento della tradizione di padre in figlio e dall’instaurarsi di una società orizzontale che Bly chiama «società fraterna»

Cobra Kai è un Fight Club inserito in una teen comedy, dove la soluzione non è il rovesciamento della società a partire dall’abbattimento dei palazzi del danaro (non una brutta idea, in realtà) ma la ricerca della possibilità di una ricomposizione di umanità tradizionale tra padri e figli – e la conseguente guarigione della società tutta.

Ci abbiamo messo decenni, ma alla fine lo abbiamo capito. Karate Kid, ancora quasi 40 anni fa, parlava solo di questo: l’accesso ad un percorso di iniziazione, la ricerca da parte di un orfano di un padre che gli trasmetta la conoscenza necessaria a sopravvivere e prosperare. Fight Club è la storia di un tizio che impazzisce perché non è riuscito a trovare un Mister Miyagi che gli facesse da padre.

In ognuna delle tre stagioni di Cobra Kai tutti questi temi sono scandagliati con dovizia, senza mai dare risposte facili.

Vittime WASP

La serie ha pure il pregio, davvero prezioso, di tentare di andare oltre al politicamente corretto: il protagonista usa talvolta parole e modi etnicamente sbagliati, ma nessuno lo «cancella» – anzi, le stesse minoranze, bullizzate, ne rispettano l’autenticità.

I bulli, del resto, non sono più gli WASP, biondi e ricchi, un tempo unici residenti delle colline dell’upper class: sono insiemi di fighetti interetnici dove il più odioso è un asiatico, che nella sua boria mai ha pensato alle arti marziali. Anche questo contribuisce a fare di Cobra KaI una sagace riflessione sui cambiamenti sociali e sui tabù dell’America woke, come la «cultural appropriation» (cioè, la proibizione da parte di una cultura, specie quella bianca, di usare temi e costumi di un’altra), il cui spettro potrebbe rendere proibite storie come questa da un momento all’altro.

Karate Kid, ancora quasi 40 anni fa, parlava solo di questo: l’accesso ad un percorso di iniziazione, la ricerca da parte di un orfano di un padre che gli trasmetta la conoscenza necessaria a sopravvivere e prosperare

Non è sociopoliticamente banale il rovesciamento sociale che viene messo in scena, ed indagato in più episodi: la classe dominante degli anni Ottanta (gli WASP che schifavano l’italiano del New Jersey, doppiamente immigrato e incontrovertibilmente tamarro – Jersey Shore docet) è interamente decaduta, ridotta addirittura al ruolo di forgotten men, o di quasi homeless.

Anche qui: il biondo ciuffo – non quello di Johnny, ma di Donald Trump – è dietro ogni angolo…

Cobra Kai, una serie che è impossibile non amare

Cobra Kai è spassoso per diverse ragioni, e il suo appeal va ben al di là dei nostalgici del vecchio film (che sono qui anche presi per i fondelli tramite il memorabile personaggio, apparso nella stagione 2, di Sting Ray).

È difficile non farsi quattro risate vedendo le disavventure del gruppone di personaggi, come al contempo è impossibile rimanere impassibili dinanzi alle umiliazioni che devono subire e al dramma interiore del protagonista.

È impossibile non amare questa serie. Molti si possono vergognare ad iniziarla, perché in fondo sembra proprio un prodotto per adolescenti, e in larga parte lo è. Tuttavia nessuno di coloro che ha cominciato si è pentito.

Bill Burr, il grande comico americano noto per le sue battute abrasive, si è speso varie volte, in podcast e trasmissioni TV, a decantare la qualità suprema di questa serie. «Non posso dirvi abbastanza quanto sia grande questa serie. È così fottutamente interessante… è tutto: è drammatica, prende in giro se stessa, è spassosa, è triste, ti fa pensare… I just fucking love it».

Ci ha ragione. È davvero raro trovare qualcosa che, con estrema levità e pure capacità di farti ghignare, può parlare del dramma interiore di due generazioni, e quindi della tragedia sottotraccia di un’intera nazione.

Articolo previamente apparso su Mondoserie.it

Immagine screenshot da Youtube pubblicata su Fair Use

Arte

La Sagrada Familia sarà presto la chiesa più alta del mondo

A Barcellona, la Torre di Gesù Cristo incorona presto la basilica della Sagrada Família, opera dell’architetto Antoni Gaudí (1852-1926). L’edificio richiama lo stile gotico naturalistico e l’Art Nouveau catalano. La costruzione della Sagrada Família, iniziata il 19 marzo 1882, sta entrando nella sua fase finale, con l’inaugurazione prevista per il 10 giugno 2026, anniversario della morte accidentale di Antoni Gaudí, investito da un tram.

L’imponente costruzione della basilica ha dovuto affrontare numerosi ritardi e difficoltà, tra cui la Guerra Civile Spagnola. Sebbene il completamento dell’edificio sia previsto per il 2026, i lavori sulle sculture e sui dettagli decorativi, e in particolare sulla scalinata sulla facciata della Gloria che conduce all’ingresso principale, dovrebbero proseguire fino al 2034. Questa controversa scalinata richiederà la demolizione di tre isolati e il trasferimento di tutti i residenti.

Gaudí progettò una basilica con diciotto torri, dove la torre centrale rappresenta Gesù Cristo, Figlio di Dio e Agnello di Dio, che è al centro della storia umana (Apocalisse 5, 12): «Degno è l’Agnello che è stato immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione». La costruzione della torre di Gesù Cristo, alta 172,5 metri, non doveva superare l’altezza della collina di Montjuïc, che domina la città vecchia e che Gaudí considerava un’«opera di Dio» che l’uomo non doveva superare.

La torre sopra l’abside, sormontata da una stella, rappresenta la Vergine Maria, che accettò di essere la madre del Figlio di Dio. Dodici torri si ergono a gruppi di quattro dietro ciascuna delle tre facciate dedicate alla vita di Gesù Cristo. Queste dodici torri rappresentano i dodici apostoli che Gesù chiamò a vivere con Lui e a testimoniare le sue parole e le sue azioni. E quattro torri rappresentano i quattro evangelisti che raccontarono la sua vita.

Una volta completata, la basilica avrà cinque navate circondate da un chiostro deambulatorio, con un’abside con sette cappelle all’estremità nord e tre facciate sugli altri lati: quella della Natività, quella della Passione e quella della Gloria, la facciata principale.

Articolo previamente apparso su FSSPX.News

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine di Fred Romero via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Arte

Carol of the Bells, la musica di sottofondo della vostra vigilia di Natale

Sostieni Renovatio 21

Aiuta Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Arte

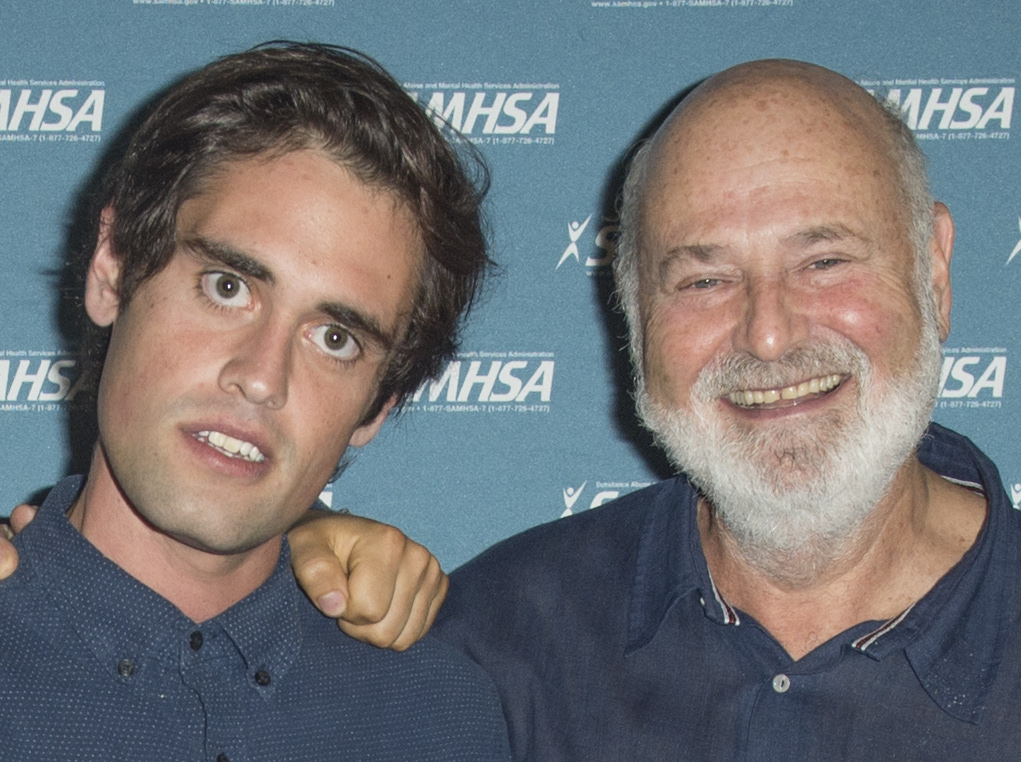

Famoso regista di Hollywood e moglie trovati morti in casa. Sospettato il figlio.

Il regista hollywoodiano Rob Reiner e sua moglie Michele sono stati trovati morti nella loro casa di Brentwood, in California. Il dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ha dichiarato che l’incidente è oggetto di indagine per omicidio.

Le autorità intervenute in seguito a una chiamata di soccorso medico hanno trovato domenica i corpi di Reiner, 78 anni, e della moglie, 68 anni, all’interno di una casa di loro proprietà. TMZ e People hanno riferito che avevano riportato ferite compatibili con un’aggressione con coltello.

Il capo detective del LAPD Alan Hamilton ha dichiarato domenica sera che gli investigatori non stavano cercando attivamente alcun sospettato o persona di interesse mentre l’inchiesta proseguiva. Ha aggiunto che la polizia avrebbe interrogato i membri della famiglia, sottolineando che «nessuno è stato arrestato» e che «nessuno è stato interrogato come sospettato».

Tuttavia, secondo la rivista People, un popolare settimanale americano specializzato in notizie sulle celebrità, si è ipotizzato che il colpevole possa essere il figlio della coppia, Nick. Secondo quanto riportato in seguito, la polizia lo starebbe interrogando, sebbene non sia stato confermato ufficialmente come sospettato.

In un’intervista del 2016 con People, Nick, 32 anni, ha affermato di aver lottato contro la tossicodipendenza fin dalla prima adolescenza e di essere stato un senza tetto per periodi di tempo, esperienze che in seguito hanno ispirato il film semi-autobiografico Being Charlie, da lui co-scritto.

Sostieni Renovatio 21

Reiner ha avuto una carriera hollywoodiana lunga cinque decadi, raggiungendo la fama interpretando il ruolo di Michael «Meathead» Stivic nel telefilm Arcibaldo (1971-1979), prima di dirigere successi come il falso documentario musicale, ora film di culto This Is Spinal Tap, La storia fantastica (pellicola che ha segnato l’infanzia di tantissimi americani della generazione X) e il celeberrimo e amatissimo anche in Italia Harry, ti presento Sally», commedia che raccontava la difficoltà delle relazioni sentimentali nella società moderna.

Il Reiner è inoltre il regista dello struggente Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986) dramma adolescenziale adattato dal libro di Stephen Kingo, del quale ha trasposto brillantemente anche l’ossessivo Misery non deve morire. Il regista ottenne una nomination all’Oscar per Codice d’onore (1993), con Jack Nicholson e Tom Cruise.

Reiner era anche noto come attivista anti-tabacco e soprattutto, negli ultimi anni, come critico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha co-fondato l’American Foundation for Equal Rights, che ha portato avanti il ricorso in tribunale che ha ribaltato il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso in California.

Reiner nel 2006 aveva brevemente valutato una possibile candidatura contro l’allora governatore della California Arnoldo Schwarzenegger, prima di rinunciare per motivi personali.

Reiner ha fatto parte del comitato consultivo del Comitato per l’inchiesta sulla Russia. Lui e l’ex autore dei discorsi di Bush jr David Frum hanno lanciato un sito nel settembre 2017, accompagnato da un video narrato da Morgan Freeman che avvertiva che «Siamo in guerra» e che la Russia aveva attaccato gli Stati Uniti. Altri membri del comitato consultivo al momento del lancio includeva l’ex direttore dell’Intelligence USA James Clapper. A novembre 2020, il consiglio includeva anche l’ex direttore CIA Michael Hayden.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

-

Essere genitori5 giorni fa

Essere genitori5 giorni faBambini nella neve, bambini nel bosco: pedolatria olimpica e pedofobia di sistema

-

Immigrazione2 settimane fa

Immigrazione2 settimane faSconvolgente esperimento anarcotirannico nei Paesi Bassi

-

Pensiero2 settimane fa

Pensiero2 settimane faCaschi blu attaccati, carabinieri umiliati, cristiani uccisi: continua il privilegio di sangue di Israele

-

Tabarro1 settimana fa

Tabarro1 settimana faInvito alla Tabarrata Nazionale 2026

-

Pensiero2 settimane fa

Pensiero2 settimane faMontesquieu in cantina: il vero significato della separazione delle carriere

-

Transumanismo1 settimana fa

Transumanismo1 settimana faDal trapianto di organi al trapianto dell’uomo: il sogno post-umano di un neurochirurgo italiano

-

Bioetica4 giorni fa

Bioetica4 giorni faAborti traumatici nei file di Epstein

-

Sorveglianza6 giorni fa

Sorveglianza6 giorni faPerugia ti aspetta al varco ZTL